こんにちは、Sansan株式会社 技術本部 研究開発部の田柳です。

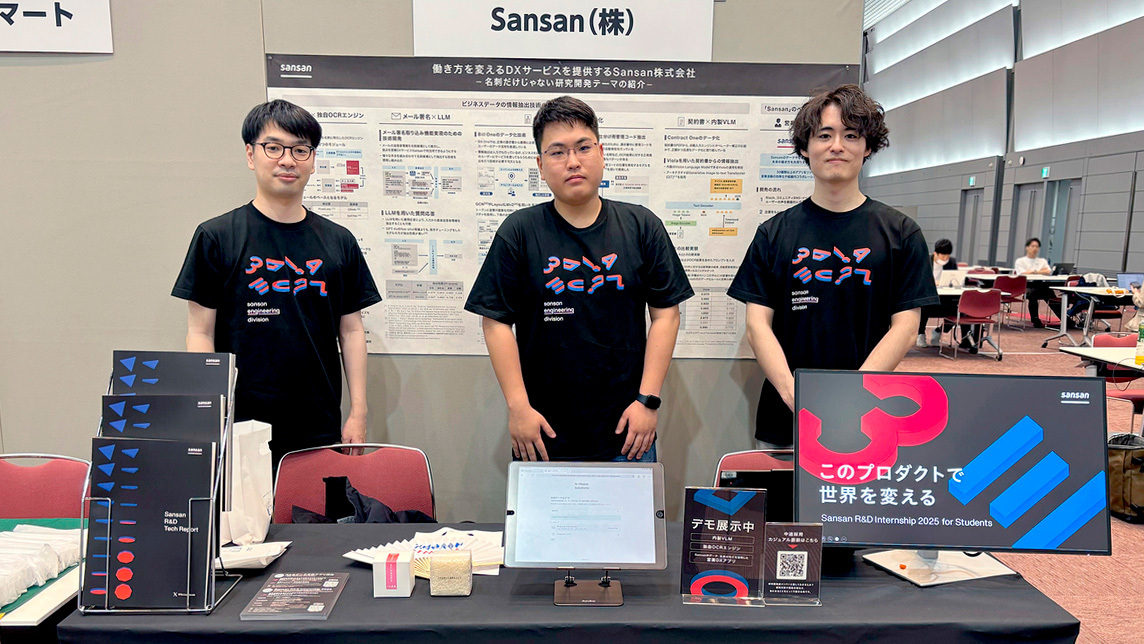

2025年5月27日(火)〜30日(金)の4日間、大阪国際会議場(グランキューブ大阪)にて開催された 2025年度 人工知能学会全国大会(JSAI2025)に参加してきました。弊社はプラチナスポンサーとして協賛し、大田尾・黒木・竹長・田柳・山内が現地参加しました。

私自身、学生時代は経済学を専攻し、現在は契約書データのキーワード抽出技術の研究開発などに取り組んでいます。こうした機械学習系の学会への参加は今回が初めてで、多くの刺激を受けました。

本記事では、印象に残ったセッションや発表、そして会場の雰囲気などをレポートします。

JSAI2025について

以下、JSAI2025の公式HPから引用します。

JSAI 2025は、人工知能学会(JSAI)が主催する日本最大級のAI学術イベントです。2025年で第39回を数えます。

昨今の生成AIブームを受け、参加者は研究者・企業関係者・学生など多岐にわたります。JSAI 2024(静岡県浜松市)の約3,800名(うち現地参加約2,900名)からさらに増加が見込まれます。

会期中は、EXPO 2025(大阪・関西万博)関連セッションや情報交換の場を設け、先端AI技術と万博の取り組みの相乗効果を探ります。

懇親会では参加者数が発表され、今年は4,922人が参加し、そのうち4,000人以上が現地に来場するという盛況ぶりでした。

【#JSAI2025 参加御礼】

— Yoji Kiyota (清田陽司) (@kiyota_yoji) 2025年5月30日

おかげさまで、人工知能学会全国大会は、史上最大規模となり盛況のうちに閉会しました。

参加者、発表者、大会委員、支援事業者、学生アルバイト、会場スタッフの皆様、多大なるご支援をいただいた140社のスポンサー企業の皆様、本当にありがとうございました! pic.twitter.com/WkTtfQNxiD

研究発表

今年のJSAIでは、弊社から以下の研究の発表をしました。

一般セッション

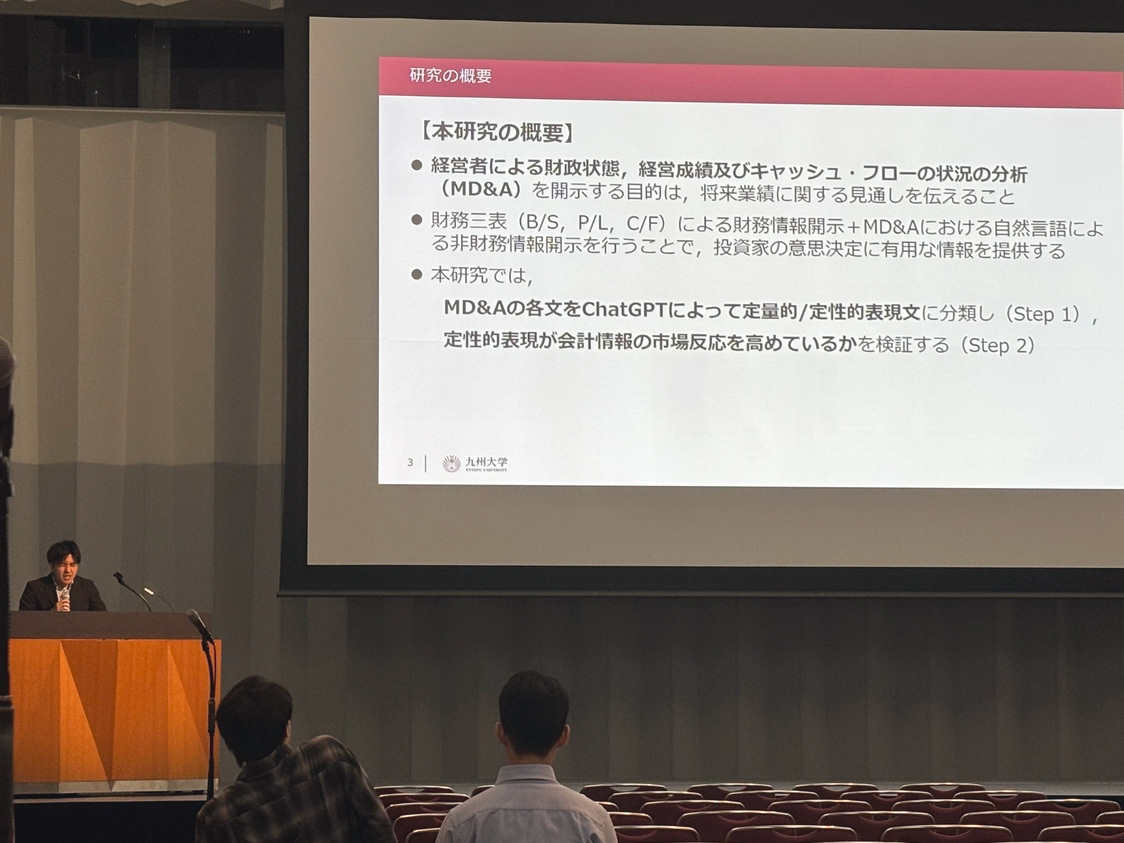

MD&A開示の定性情報が利益反応係数に与える影響

黒木が共著した本研究は、2日目の「金融・会計・経済における情報学」セッションにて、九州大学の屋嘉比先生よりご発表いただきました。

企業の決算発表では、利益が市場予想を上回る/下回ると株価が反応しますが、その振れ幅は、経営者が語る補足情報によって変わるのか——本研究ではその点を検証しています。

対象としたのは、全上場企業の有価証券報告書に記載されているMD&A(経営者による財政状態・経営成績の分析)欄です。

LLM(大規模言語モデル)を用いて、各文を「定量的・客観的な情報」か「定性的な情報」に分類し、定性的文の量と、利益サプライズに対する株価反応(ERC)との関係を回帰分析により検証しました。

その結果、定性的情報の量自体には直接的な影響は見られなかったものの、利益サプライズと定性的情報量の交互作用項は正かつ有意となり、定性的な記述が多い企業ほど、市場の反応が大きくなる傾向が確認されました。

このことから、数値に加えて十分な文脈を伴った情報開示が、投資家によるサプライズの価格織り込みを促進する可能性が示唆されます。

より具体的には、定性的な記述が投資家の解釈コストを下げ、より迅速な意思決定を後押ししていると考えられます。

ポスター発表

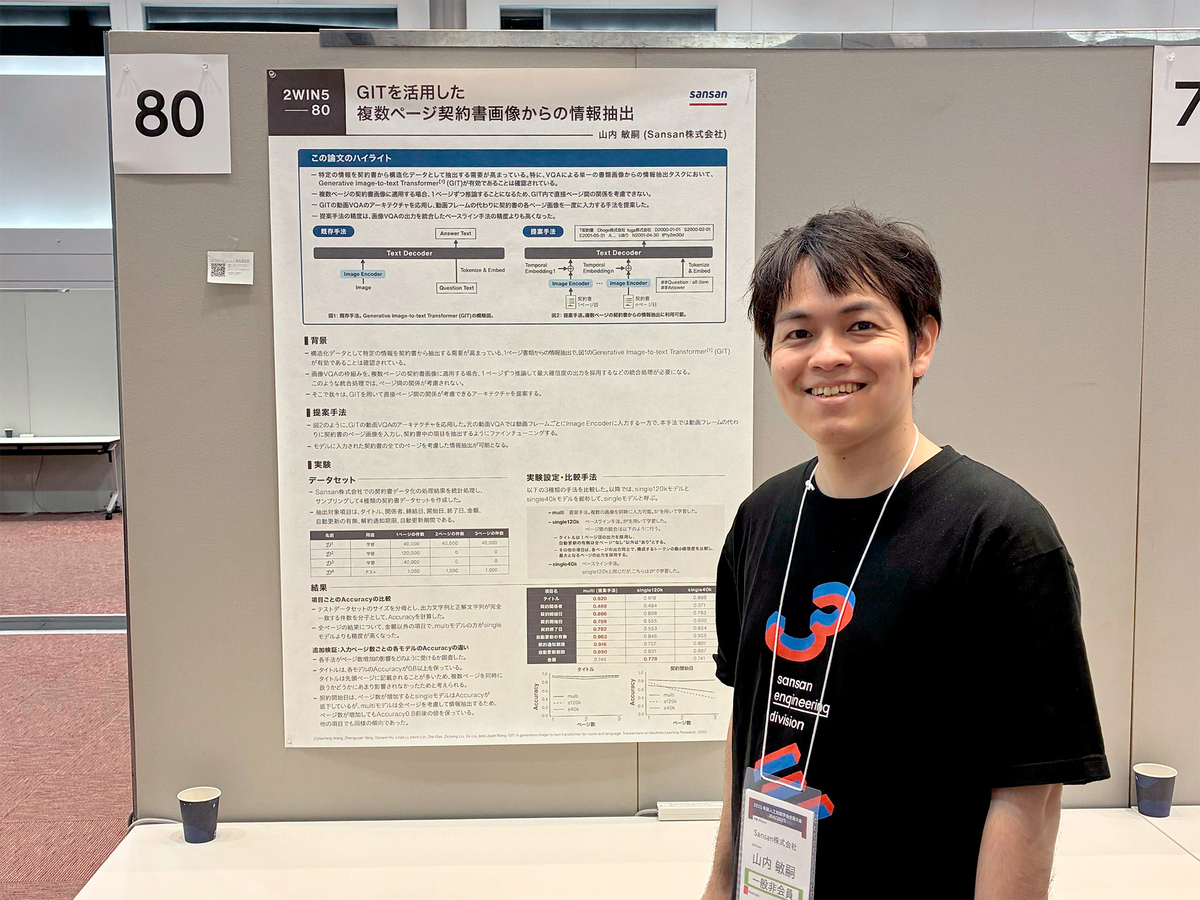

[2Win5-80] GITを活用した複数ページ契約書画像からの情報抽出

山内は、社内で開発しているVision-Language Modelの「Viola」を活用した、契約書画像からの情報抽出手法について発表しました。

Violaについてはフルスクラッチ VLM “Viola” の歩み - Sansan Tech Blogに詳しくあるので興味あればぜひ読んでみてください。

本発表では、画像・動画キャプショニング技術であるGenerative Image-to-text Transformer(GIT)*1を応用し、複数ページからなる契約書画像を一括で処理して情報抽出する手法を提案しました。1ページずつ処理する従来手法とは異なり、GITの動画VQAを応用し動画のフレームの代わりにページ画像を入力することで、複数ページを一括して処理するというアプローチにより、従来手法を上回る性能を確認しています。

ブース展示

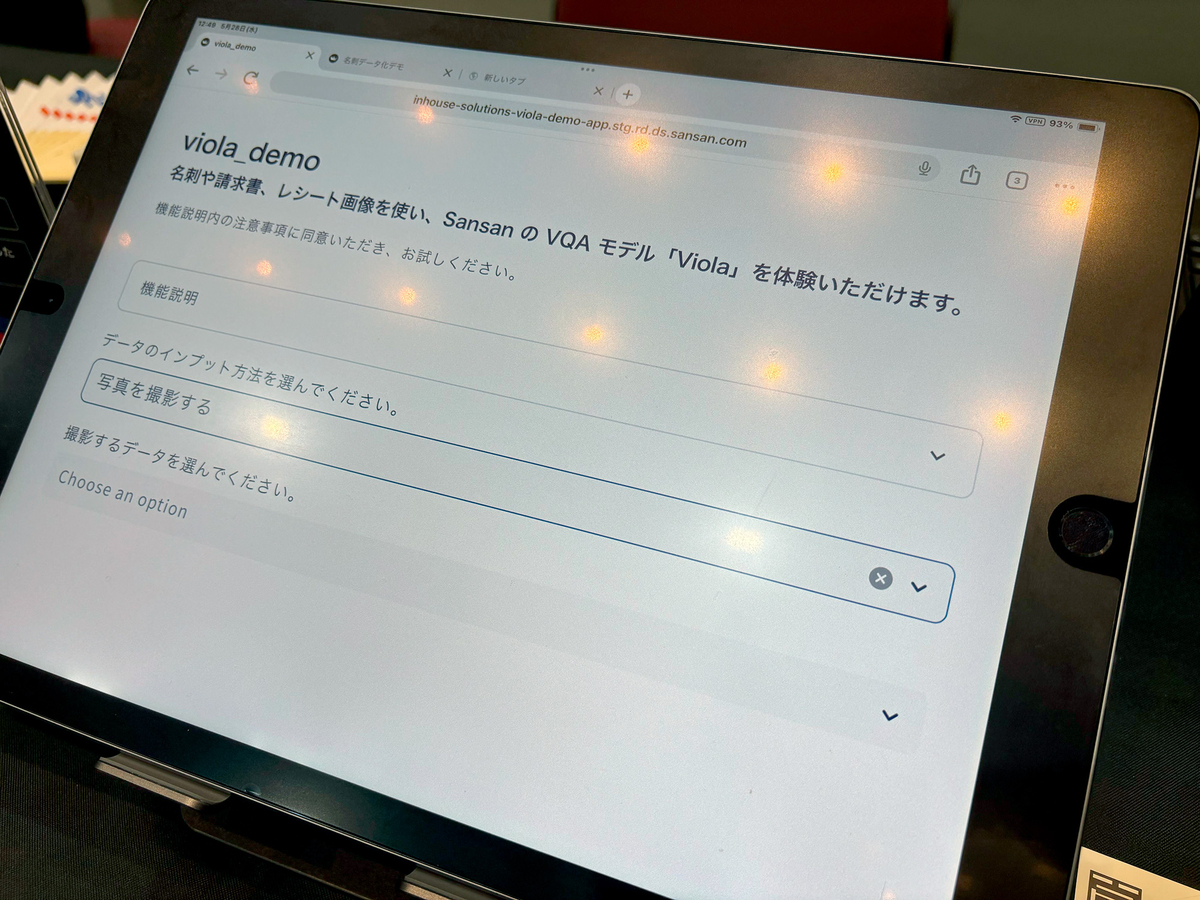

弊社ブースでは、研究開発部が開発した技術を紹介するポスターとともに、以下のデモ展示を行いました。

- 独自OCRエンジン「Nine OCR」による名刺画像のアノテーション・情報抽出・ホワイトニング体験

- End-to-Endで情報抽出が可能な内製VLM「Viola」による名刺・請求書の情報抽出

- Sansanのデータ・生成AIなどを活用した営業DXアプリ「Sansan Labs」の体験(データ×生成AIの活用例)

また、ブースにお越しいただいた方には、研究開発部の成果をまとめたTech Reportや、オリジナルグッズをお渡ししました。

今年はお米と扇子を用意し、ご好評いただきました!

印象的だった発表

[2L4-GS-1-05]松野竜太、北岡旦、佐久間啓太、廣川暢一(日本電気株式会社) 2サンプル平均化データに基づく非線形回帰モデルの学習

平均化されたデータから非線形モデルを学習する最初の手法として、本研究ではその中でも、2サンプルの平均化データを対象とした近似尤度に基づいた新たな学習手法が提案されていました。

実験では、人工データにおいて入力次元が小さい場合に平均化前の元データで学習したモデルに匹敵する精度を達成したほか、実データに対しても3層ニューラルネットワークでベースライン手法を上回る性能が確認されており、秘匿性の高いデータを扱う場面での実用性が期待される研究です。

オリジナルデータの流出リスクを考慮して、一度逆変換が困難な形式にデータを変換するというモチベーションは、委託データを扱う立場として非常に共感できるものでした。

[2S5-GS-2-03]松井藤五郎, 牧谷虹太(中部大学) 深層強化学習を用いた時間制約付き配送計画問題におけるタスク割り当て学習のための訓練事例生成

巡回セールスマン問題自体は知っていましたが、複数のWorkerが存在し、キャンセルも発生するという、より現実に近い形で応用されていることを初めて知り、大変興味を持ちました。

本研究では、従来のように一様な乱数を用いて配送先や時間制約を生成するのではなく、実際の配送データの分布に基づいて訓練データを生成するというアプローチが提案されています。

その結果、実際の配送計画における拒否率の改善が確認され、非常に実践的かつ示唆に富んだ研究でした。

本発表を通じて、以前から課題感を持っていたテーマに対して新たな着想を得ることができ、大変有意義な時間となりました。

[3Win5-15] 荒川駿、川本一彦、計良宥志(千葉大学) グレブナー基底計算の高速化に向けた単項式順序の機械学習

グレブナー基底計算は、代数、暗号、制御理論など幅広い分野で利用される強力な手法ですが、計算コストの高さが大きな課題とされています。

本研究では、その計算効率を左右する「単項式順序」と「変数順序」を機械学習で最適化するアプローチが提案されていました。具体的には、単項式順序を差分進化アルゴリズムで調整し、変数順序についてはTransformerモデルによって効率的な順序を予測する手法です。

実験では、最適化された単項式順序が従来用いられるgrevlex順序よりも高い計算効率を示し、最大で約50%の計算時間短縮を実現。変数順序の予測についても、提案手法は従来のヒューリスティック手法(変数の出現頻度に基づく)を最大11%上回る精度を達成していました。

私自身、「グレブナー基底」という言葉を知っている程度の知識しかありませんでしたが、丁寧でわかりやすい発表によって一気に関心が高まりました。特に印象的だったのは、「同じ多項式であっても、単項式や変数の順序を工夫するだけで計算量が大きく変わる」という点です。理論的には等価な処理でも、実装面でこれほどの差が生まれるという知見は、非常に興味深く、学びの多いものでした。

おわりに

JSAI2025は、AI研究の「今」と「これから」を体感できる非常に貴重な機会でした。

LLMやAIエージェントといった最新技術の紹介から、古典的な統計手法を応用した研究まで幅広い発表がありました。現地参加者も非常に多く、活気のある雰囲気で、学生・企業の垣根を超えた日々の研鑽が感じられる刺激的な体験となりました。

来年のJSAIは群馬県高崎市での開催が予定されており、今後のさらなる盛り上がりが期待されます。

現在、Sansanでは AI・機械学習エンジニアを積極採用中です!

また、大学院生・学部生向けのサマーインターンも実施予定で、実際のプロダクト開発に携わりながら、研究開発部での働き方を体験していただけます。

newgradsevents.corp-sansan.com

media.sansan-engineering.com

何か質問があれば、お気軽にご連絡ください。

*1:Jianfeng Wang, Zhengyuan Yang, Xiaowei Hu, Linjie Li, Kevin Lin, Zhe Gan, Zicheng Liu, Ce Liu, and Lijuan Wang. GIT: A generative image-to-text transformer for vision and language. Transactions on Machine Learning Research, 2022.